„Urban Legends“ sind Untote: Als Wiederkehrer können sie uns an allen Orten zu jeder Zeit anfallen – so richig sicher darf sich niemand fühlen. Mit ein bisschen Nachdenken und unter Zuhilfenahme von Internet-Suchmaschinen lässt sich aber jede moderne Wandersage leicht entkräften. Dennoch halten sich diese „FOAF tales“ hartnäckig.

Was ist dran und wie geht man als Betroffener damit um? Das wollte ich genau wissen und habe daher im Nelson Müllers Restaurant „Schote“ in Essen-Rüttenscheid nachgefragt, dem immer wieder nachgesagt wird, Gästen wegen Tellertauschens Hausverbot zu erteilen. Der Restaurantleiter Dennis Zerbe hat geantwortet.

Es tauchen immer wieder Geschichten auf, dass Gäste des „Restaurants Schote“ beim Verlassen eine Zettel mit dem Hinweis „Bitte beehren Sie uns nie wieder“ erhalten hätten. Insbesondere, weil sie Teller zum Probieren der Gerichte getauscht hätten. Ist da was dran?

Dennis Zerbe: Es liegt in unserem Interesse, nein, es ist ein tiefes Bedürfnis, zu dieser Mär etwas Fundiertes beizutragen. Zunächst möchten wir zu 100% festhalten und mit Bestimmtheit sagen, dass solche Karten, ähnliche Hinweise oder annährend formulierte Dareichungen noch nie in unserem Hause verteilt wurden!!!

Aber Tellertauschen gefällt Ihnen sicher nicht. „Übersehen“ Sie solch ein Verhalten bei Gästen oder wird dies angesprochen?

Dennis Zerbe: Tellertauschen? Wissen Sie, der Gast schafft sich doch seine eigene Atmosphäre, und er steht im Fokus jedes Tun und Handelns. Und viele Philosophien von Dienstleistern, egal welcher Branche, ist doch, den Kunden/Gast ein wenig nach-Hause-Stimmung zu vermitteln. Die Gastronomie, die einen hohen Anspruch an sich hat, hat mit dem Klischee zu kämpfen, elitär und steif zu sein. Allerdings ist die Regel eine andere. Lockerheit, gepaart mit Know-how und Empathie. Diese Ambition haben wir. Gemeinsam genießen macht doch mehr Spaß, und man kann diskutieren. Im Zeitalter, in dem manche Gespräche vielleicht ins Stocken geraten, doch eine willkommene Abwechslung. Insofern wird ein Tellertausch bei uns zu 100 % nicht registriert.

Wäre es denkbar, dass ein Restaurant, Besuchern, die nicht zur Kernzielgruppe gehören, empfehlen nicht wieder zu kommen? Und wie würde man dies mitteilen?

Dennis Zerbe: Die Restaurantdienstleistung hat im Vergleich zu allen anderen Serviceberufen mit Sicherheit eine Ausnahmestellung. Dies bedeutet, man kann pauschal 99% aller Dienstleistungsbranchen miteinander vergleichen, das 1% welches übrig bleibt, nämlich das Restaurantwesen, wird mit ganz anderen Augen betrachtet, und so wird auch dementsprechend versucht, mit Fingerspitzengefühl zu agieren. Die sternegekrönten Restaurants nehmen Jahr für Jahr immens zu. Meinen Sie wirklich, da kann man es sich erlauben, eine gewisse Zielgruppe nicht ansprechen zu wollen, so lange mit Gastgebern respekt- und niveauvoll umgegangen wird?! Nein. Wir würden natürlich einem Gast mitteilen, wenn er andere Gäste und /oder uns durch eine gewisse Lautstärke und Niveauabfall in der Sprache belästigt, eine Stufe runterzufahren. Die Kernzielgruppe ist doch ganz einfach erläutert: Menschen, die gerne genießen. Menschen, die Gesellschaft mögen. Menschen, die sich durch eine gewisse charmante Gastfreundschaft umsorgt fühlen möchten.

Wie gehen Sie mit solchen rufschädigenden Legenden-Bildungen um? Gehören diese zum Geschäftsrisiko oder versuchen Sie aufzuklären?

Dennis Zerbe: Dazu erhalten wir eine Vielzahl von Emails. Zwischenzeitlich gab es diesbezüglich auch Anrufe, oder wir wurden persönlich im Restaurant darauf angesprochen. Egal wie wir damit konfrontiert werden, geben wir folgenden kleinen Aufsatz mit:

Skandal: „Bitte beehren Sie uns nicht wieder!“

Unglaubliche Geschichtenklingen häufig einfach zu gut, um erfunden zu sein.

Kennen Sie die Geschichte von George Turklebaum? Der Mann mit dem lustigen Namen war Angestellter in einem New Yorker Lektorat. Seit mehr als dreizig Jahren hatte er tagtäglich Bücher, Dokumente und Artikel korrigiert. Er war stets der erste, der ins Büro kam, und der letzte, der ging. An einem Montag erlitt George einen Herzanfall und starb, ohne dass einer seiner dreiundzwanzig Kollegen dies bemerkte. Erst fünf Tage später entdeckte eine Putzfrau den leblosen Mann in seinem Drehstuhl. Die britische Times, der Guardian, die Daily Mail und der BBC – sie alle berichteten über den einsamen Tod von George Turklebaum. Haben Sie wirklich noch nie von dieser Geschichte gehört?

Wenn doch, dann gibt es etwas Anderes, dass Sie vielleicht nicht wissen: Der Mann hat nie gelebt. Seine Geschichte vom unbemerkten Tod ist frei erfunden. Sie ist das klassische Beispiel einer Großstadtlegende. Diese „Urban Legends“ – wie man sie auch nennt – werden in der Regel wie alle Sagen, Mythen und Märchen von Mund zu Mund und jedes Mal ein bisschen bunter weitererzählt. Nur äußerst selten allerdings, so eben im Fall von George Turklebaum, tragen namhafte Medien zu ihrer glaubwürdigen Verbreitung bei.

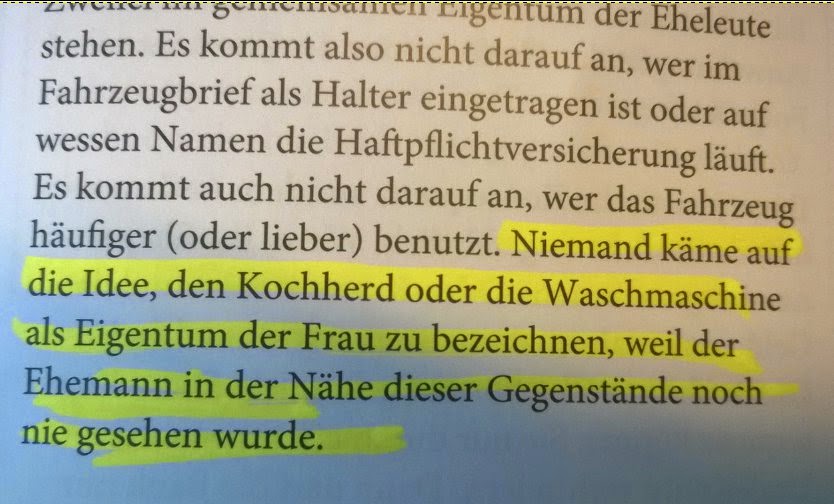

Eine der nachhaltigsten Großstadtlegenden hat ihren Ursprung in der Spitzengastronomie. Ich selbst habe sie schon oft gehört, aber noch nie darüber gelesen. Die deutsche Erstversion, die mir vor vielen, vielen Jahren zu Ohren kam, drehte sich um Schloss Lerbach und Dieter Müller. Zugetragen wurde mir dieselbe Geschichte dann später über Heinz Winkler, Jean-Claude Bourgeuil, Helmut Thieltges, Hans Haas und Klaus Erfort, um nur einige zu nennen. Sie endete immer mit einem Hausverbot nach einem Restaurantbesuch, für das die Gründe stets variierten. Mal wurde es ausgesprochen, weil nicht alle Gäste am Tisch ein Menü gegessen hatten, ein anderes Mal, weil nur Wasser, aber kein Wein bestellt worden war oder weil ein Gast vom Teller des anderen probiert hatte.

Jeder, der mir diese Geschichte erzählte, verbürgte sich für die unbedingte Glaubwürdigkeit seiner Quelle. Stets war es einem alten Bekannten oder gar einem Verwandten widerfahren, dass ihm zum Wechselgeld der beglichenen Rechnung ein Kärtchen mit der unmissverständlichen Mitteilung „Bitte beehren Sie uns nicht wieder“ serviert worden war. Das Wörtchen „nicht“ doppelt oder gar dreimal unterstrichen – je nachdem, ob es sich beim strafenden Patron um einen Zwei- oder Drei-Sterne-Koch handelte.

Auch Fernsehkoch Johann Lafer, so wurde kolportiert, überreicht diese Aufforderung zur Rechnung; allerdings – ein delikates Detail! – im goldenen Umschlag. Und derzeit hochaktuell flüstert sich die Geschichte mit neuer Facette zum unternehmerisch erfolgreichsten Koch des Landes durch unsere kulinarische Klatschzone: Ein guter Bekannter ging mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar zur Feier seines fünfzigsten Geburtstages zu Alfons Schuhbeck in die Südtiroler Stuben am Münchener Platzl. Nach freundlichem Empfang und Aushändigung der Speisekarten fragte er nach, ob er nicht eine Empfehlung vom Chefkoch bekommen könne. Sehr wohl, der Herr, stand bald darauf Schuhbeck persönlich am Tisch. Die Gäste waren sich rasch einig und folgten dessen Empfehlung.

Bei einem der servierten Gänge griff die Frau mit der Gabel auf den Teller ihres Mannes, um etwas zu probieren. Dies gefiel dem Maître ganz und gar nicht. Er kam an den Tisch und ermahnte die Leute, dass man so etwas in einem feinen Restaurant nicht tue! Am Schluss, als die Rechnung kam, bemerkte der Mann erstaunt, dass die Beratung des Chefkochs unter „Empfehlung“ mit 65 Euro berechnet worden war. Er fragte nach, man diskutierte, er akzeptierte am Ende. Dann verließen die Gäste das Restaurant, begleitet vom Maître, der dem Mann an der Tür einen Brief übergab. Der Inhalt: Man bedankte sich für den Besuch und bat die Gäste, nicht mehr wiederzukommen, weil sie für das Restaurant zu wenig Stil hätten.

„Don’t come back card“ – so heißt in den USA das Pendant zur deutschen „Bitte beehren Sie uns nicht wieder“-Aufforderung. Man vermutet, dass sie in den 1950er Jahren ihre Geburtsstunde hatte. Erstmalig tauchte sie in Gesprächen über das Restaurant Canlis in Seattle auf, das noch heute, sechzig Jahre später, eine hoch exklusive Adresse für Fine Dining ist. Aber obwohl Peter Canlis ebenso wie seine Erben eine Belohnung von tausend Dollar demjenigen versprochen haben, der eine solche Karte bringt, hat sich bis heute niemand gemeldet. Die böse Botschaft bleibt unsichtbar wie das Ungeheuer von Loch Ness.

Die Moral: Sollte Ihnen jemand von einem Restaurant berichten, in dem ihm die Sache mit der „Don’t come back card“ widerfahren sei, können Sie eines glauben: Dieses Restaurant hat sich die höchste Form der Anerkennung verdient.

Als Untermalung dieser Mär möchten wir darauf hinweisen, dass vor wenigen Wochen eine eigens einberufene Pressekonferenz in Osnabrück organisiert wurde. Initiator dieser war Thomas Bühner, 3***- Koch im Restaurant La Vie. Er musste diesen aktiven Weg gehen, weil Ihm aufgrund zahlreicher Gast-Konfrontationen mit dieser angeblichen Karte eine Rufschädigung entstand, und er Ihm ein Gast sogar – nur aufgrund „ich habe gehört“ – gerichtliche Schritte androhte.

Dieser Beitrag erschien zuerst unter https://anderesachen.blogspot.com/2014/01/restaurant-schote-bezieht-stellung.html